2024年度 インフラメンテナンス賞の発表

インフラメンテナンス プロジェクト賞

応募いただいたプロジェクトの中から、インフラメンテナンスにより特に地域のインフラの機能維持・向上に顕著な貢献をなし、地域社会の社会・経済・生活の改善に寄与したと認められるプロジェクトを選考し、以下の通り、「インフラメンテナンス プロジェクト賞」として表彰することとした。

| ①カチプール、メグナ並びにグムティ橋第2橋梁建設および既設橋改修工事 (プロジェクト主体:バングラデシュ人民共和国交通橋梁省国道・道路局、㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル、㈱日本構造橋梁研究所、大日本ダイヤコンサルタント㈱、㈱片平インターナショナル、㈱大林組、清水建設㈱、JFEエンジニアリング㈱、㈱IHIインフラシステム) バングラデシュの主要幹線道路に位置するカチプール・メグナ・グムティ橋の新設および改修を実施。全体の車線数を増加することで交通渋滞を解消し、地域経済の発展に寄与するとともに、現地技術者への技術移転と人財育成に貢献した。  |

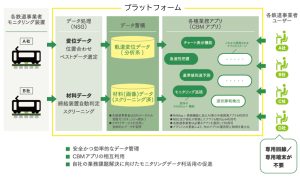

②線路データのプラットフォーム構築によるメンテナンス連携 (プロジェクト主体:㈱日本線路技術、小田急電鉄㈱、東急電鉄㈱、東京地下鉄㈱、東日本旅客鉄道㈱) 日本の鉄道事業者で初の取組みとして、複数の鉄道事業者が共通使用できる保線管理プラットフォームを構築。同一プラットフォーム上でのデータ処理・蓄積や分析アプリ等の開発・相互利用が可能となり、メンテナンス技術の向上と生産性向上を実現した。  |

| ③ 名神高速道路における日本初の集中工事を利用した床版取替リニューアルプロジェクト (プロジェクト主体:中日本高速道路㈱名古屋支社、鹿島建設㈱) 老朽化等により損傷が進展している名神高速道路の河内橋において床版取替工事を集中工事期に実施。短期間での工事完了により交通負荷を低減し、新設床版には超高強度繊維補強コンクリートを採用して長期耐久性を向上させた。都市部などの交通量が多い区間での工事で懸念される深刻な交通渋滞を低減する一つの方向性を示した。

|

④ベトナム技能者育成学校

|

| ⑤九州自動車道宝満川橋床版取替工事プロジェクト (プロジェクト主体:㈱大林組・㈱大本組九州自動車道床版取替工事特定建設工事共同企業体) 九州自動車道宝満川橋の床版取替工事において、幅員分割取替工法を採用することで連続規制期間を最小化し、地域交通の大動脈維持に貢献した。今後床版取替を控える多くの更新工事への参考となることが期待される。  |

⑥中空床版全面打換え工事の品質確保・工程管理に向けた取り組み (プロジェクト主体:東日本高速道路㈱北海道支社、戸田建設㈱、㈱ネクスコ・メンテナンス北海道) 道央自動車道江別東IC橋の中空床版全面打換え工事において、コリジョンジェット工法や移動式防護柵を活用し、施工期間短縮を実現した。品質確保・工程管理に向けた各種取り組みにより、社会的影響の最小化を達成した。この取組みは今後計画されている同種工事に広く適用されることが期待される。  |

インフラメンテナンス チャレンジ賞

応募いただいた取り組みの中から、点検・診断、設計、施工・マネジメント等の個別または組合せ技術を駆使し、特に地域のインフラメンテナンスに寄与したもの、あるいは、創意工夫によりインフラメンテナンスに対する管理者、市民等ステークホルダーの意識の向上が認められた取り組みを選考し、以下の通り、「インフラメンテナンス チャレンジ賞」として表彰することとした。

| ① 橋梁実モデルと橋梁メンテナンスVRを活用した橋梁メンテナンスの技術力向上の取組 (取り組み主体者:国土交通省九州地方整備局九州技術事務所) 維持管理技術の習得を目的とした体験型土木構造物実習施設「橋梁実モデル」を整備し、さらにVR技術を活用した学習ツール「橋梁メンテナンスVR」を開発した。これらを活用した橋梁メンテナンス研修や施設見学の実施を通じてインフラメンテナンスの理念普及、人材育成、技術力向上に取り組んだ。  |

② 住民主体型橋梁セルフメンテナンスを通じた女性技術者による次世代育成・指導者育成の取組み (取り組み主体者:(一社)土木技術者女性の会、(一社)茨城県建設業協会建女ひばり会、石岡市道路建設課) 建設産業に携わる女性技術者の団体として、小中学生とその保護者を対象に「橋のセルフメンテナンス」をテーマにしたイベントを開催。点検体験や橋の構造に関する講習を通じてインフラメンテナンスに関するステークホルダーの意識向上に貢献した。  |

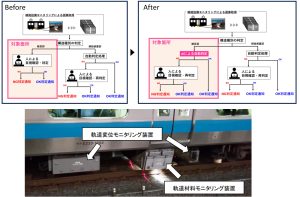

| ③ AI活用等による主要線路設備全ての劣化状態自動判定の実現 (取り組み主体者 :東日本旅客鉄道㈱、㈱日本線路技術) 線路の枕木、締結装置、継目板、継目板ボルト、レールボンド、といった主要線路設備すべてについて、複数のディープラーニングモデルにより構成されるAIを構築し、日本で初めて良否の自動判定を実現した。これにより線路設備の画像から各設備の良否が可能となり、効率的なスクリーニングが実現した。  |

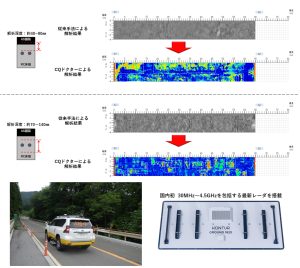

④ 鉄筋コンクリート内部ひび割れ検出システムによる床版調査の取組み (取り組み主体者:技建開発㈱) 電磁波レーダで橋梁床版を測定したデータから床版内部のひび割れ、土砂化の損傷を分類する技術を開発。機械学習により分類したデータを色分けし明瞭に表示することで、従来技術と比べて判断精度向上と解析作業の省力化を実現し、地域のインフラメンテナンスの高度化に寄与した。  |

| ⑤ポリカーボネート樹脂製透光板の飛散防止材の開発 (取り組み主体者:首都高速道路㈱) 劣化すると脆化するポリカーボネート樹脂製透光板は、車両接触により割れて破片が落下すると第三者被害を引き起こす恐れがあったが、脆化した透光板を容易に機能回復させる透明な飛散防止材を開発したことで、工事費削減と工期短縮を図りながら安全な沿道環境を提供することが可能となった。  |

⑥ 「福国橋守マイスター会」による道路インフラメンテナンスの取組 メンテナンスの経験が豊かな福岡国道事務所の退職者からなるボランティアグループを設立し、メンバーが居住地近隣で橋梁を見守り、不具合があった場合に通報する仕組みを構築することで維持管理の質の向上に寄与した。さらに、基礎知識の講習や点検作業の支援を行う「橋梁の里親活動」により技術者育成に貢献した。

|

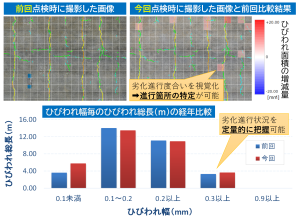

| ⑦ ひび割れ進行評価技術を用いた橋梁維持管理の高度化・効率化を目指す取組み (取り組み主体者:多摩市都市整備部道路交通課、八千代エンジニヤリング㈱、㈱ニコン・トリンブル) 点検記録においてひび割れが進行傾向にあるPC橋を対象に、データによる複数年の継続監視を実施し、2時点の高解像度画像に対する画像AIと差分解析技術により、経年的な進行状況を定量的に把握することが可能となった。本技術によりデータに基づいて損傷の進行状況を把握することで、措置のタイミングの適正化、予防保全の推進に寄与した。  |

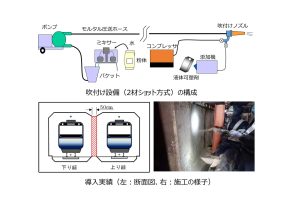

⑧ メンテナンスフリーと施工の効率化を目的とした補修工法の開発と導入 (取り組み主体者:東日本旅客鉄道㈱東京土木設備技術センター、デンカ㈱) 鉄筋コンクリート構造物の塩害に対する新しい補修材と吹付け法を開発し、鉄道営業線内における短い施工時間や狭い空間という制約条件下での補修工事に適用・導入することを実現した。従来の工法と比較して、耐久性を維持しつつ施工性や付着性を向上させることによって、工期の大幅短縮と工事費の縮減を実現した。  |

| ⑨ 予防保全型メンテナンスの構築を目指したAI舗装点検システムの開発(GLOCAL-EYEZ) (取り組み主体者:青森県、ニチレキ(株)) 車両にスマートフォンを搭載するだけで路面状態を点検・診断を実施できるGLOCAL-EYZを活用し、ポットホールの発生個所を予測する機能を独自に追加するなど、従来の事後保全型の維持管理から予測結果に基づく計画的な予防保全管理の構築に取り組んだ。  |

インフラメンテナンス エキスパート賞

応募いただいた方の中から、インフラメンテナンスに関する極めて優れた技術または技能を有し実務において顕著に活躍している個人を選考し、以下の通り、「インフラメンテナンス エキスパート賞」として表彰することとした。

|

① 稲田 勉(いなだ つとむ) |

② 太田 哲司(おおた てつじ) | ||

| 港湾施設の維持管理と長寿命化に尽力し、ガイドラインやマニュアルの策定・更新を主導。技術講習会や研修会の講師として技術者の育成に貢献。港湾施設の点検診断ガイドラインや維持管理計画書の事例集を取りまとめ、効率的かつ効果的な維持管理を推進するとともに、それらの知見と技術を活かした人材育成を精力的に展開してきた。 |  |

北海道を中心とした高速道路事業における多くの橋梁の建設及び維持管理に尽力。橋守隊の設置や橋梁情報誌『蝦夷の橋守』の発行を通じて、技術者の育成と技術の普及に貢献した。特に、積雪寒冷地における橋梁の点検・補修技術の向上に取り組み、多くの補修実績を残した。 |

|

| ③ 黒谷 努(くろたに つとむ) | ④ 坂上 悟(さかうえ さとし) | ||

| 近畿地方の道路インフラの維持管理に携わるとともに、道路管理者が必要な情報共有・連携を図る道路メンテナンス会議の立ち上げに尽力した。また、KOSEN-REIMの立ち上げや「市町村が管理する橋梁の維持管理ハンドブック」の発行を通じて、橋梁メンテナンス技術者育成や市町村の技術支援に貢献している。 |  |

北陸地方の道路・橋梁の維持管理において、塩害対策や橋梁撤去技術の普及に尽力。北陸構造物維持補修マニュアルの作成や橋梁撤去技術マニュアルの作成を主導し、整備 局をはじめ北陸管内の自治体に対して支援を行ってきた。そのほか、補修工法に関する講習会を 通じて自治体発注者、施工会社を含めた技術者の育成と技術の普及にも貢献した。 |  |

| ⑤ 田上 敏博(たのうえ としひろ) | ⑥ 並木 宏徳(なみき ひろのり) | ||

| 九州地方の河川管理において、河道変化を踏まえた予防保全型の管理や機能維持を考慮した河道掘削技術に関して、九州河川管理研究会による課題解決を主導。それらの課題解決手法は九州のみならず全国の直轄河川の管理に大きな影響を与えた。また、「九州河川技術伝承会」において河川管理技術の指導・助言を精力的に行っている。 |  |

関西地区の鉄道鋼構造物の補修・補強工事において卓越した技術力を発揮するとともに、豊かな発想力を発揮した合理的あるいは経済的な種々の補修工法の開発導入を進めてきた。さらに、発注者・受注者の枠組みを超えた勉強会の開催を通じ専門技術の向上に貢献した。 |  |

| ⑦林 良範(はやし よしのり) | ⑧ 堀 雄一郎(ほり ゆういちろう) | ||

| 四国地方の河川管理における計画・工事全般に従事し、維持管理の経験を踏まえた堤防の設計やダムの建設を通して河川事業推進に寄与した。また、ドローンを活用した河川巡視作業の提案など新たな取り組みを実施してきた。さらに、維持管理技術に関する研修講師として若手河川管理技術者の育成にも尽力している。 |  |

長きにわたり線路メンテナンス、中でも鉄道線路用分岐器に関する技術者として、設計、保守管理全般に携わり、技術基準の作成、技術者への指導に尽力し功績を挙げた。中でも特殊分岐器の構造改良、次世代分岐器の開発や保守困難箇所の解消に向けた業務の仕組みを構築し、保守管理レベルを飛躍的に高度化した。 |  |

| ⑨ 山口 敏久(やまぐち としひさ) | |||

| 新設橋梁の設計および地方自治体の橋梁補修設計に主に携わり、自治体の橋梁マネジメント構築に尽力。また、東北地方の橋梁診断員のとりまとめ役として橋梁診断に関する課題解決に尽力してきた。さらには新人の橋梁診断員の教育や助言、橋梁診断に関する支部内のカンファレンス主催を通じた知識や経験の共有により橋梁診断員全体のスキルアップに寄与してきた |  |

||

インフラメンテナンス マイスター賞

応募いただいた方の中から、インフラメンテナンスに関する技術やマネジメント全般において、豊富な実務経験に基づく卓越した総合的かつ指導的能力を有し顕著に活躍している個人を選考し、以下の通り、「インフラメンテナンス マイスター賞」として表彰することとした。

| ① 藍郷 一博(あいごう かずひろ) | ② 植野 芳彦(うえの よしひこ) | ||

| 鉄道土木構造物の維持管理に一貫して従事し、優れた技術力をもとに現場での課題に対して技術開発と現場実装により解決を実現。また、類い稀なる指導力をもとに災害復旧での早期運転再開に大きく貢献してきた。また、技術者育成では社内の専門家育成に尽力したほか、鋼鉄道橋に関する勉強会を通じて鉄道会社、施工会社、メーカーを含めた技術力向上にも大いに貢献してきた。 |  |

富山市のインフラマネジメント基本計画の策定や「橋梁トリアージ」などの施策を推進することでインフラマネジメントの効率化と生産性向上に貢献してきた。さらには、職員教育「植野塾」を通じて、技術職員の技術力およびマネジメント志向の向上に努め、時代の変遷に耐えうる「考えられる職員」の教育に邁進してきた。 |  |

| ③ 加賀山 泰一(かがやま たいいち) | ④ 川村 昭宣(かわむら あきのぶ) | ||

|

阪神高速道路の設計基準や補修要領の策定のほか、維持管理の根幹となるデータベースシステムの構築、さらには大規模修繕・更新事業のとりまとめに尽力。また、メンテナンス関連の学協会にも多く参画し、土木鋼構造診断士資格制度の運営や技術者の交流ネットワーク組織の創設を通じて、技術の普及と技術研鑽の場の提供に尽力した。 |

|

長崎県の橋梁維持管理において、女神大橋の建設・維持管理をはじめとした鋼構造物の分野で比類のない経験を重ね、インフラ点検調査の安全講習会の講師を通じた安全教育に尽力したほか、数多くの論文発表を通じてインフラメンテナンスに関する学術・科学技術の進歩へ貢献してきた。 |  |

| ⑤ 葛目 和宏(くずめ かずひろ) | ⑥ 時田 英夫(ときだ ひでお) | ||

| コンクリート構造物の非破壊検査技術の開発を先導し、現場実装を進めた。さらには各種技術検討委員会に有識者として参加し、現場計測に関する技術の向上に貢献してきたほか、大学非常勤講師や奈良県コンクリート診断士会の会長を務めながら、意欲ある若手技術者の指導育成に尽力してきた。 |  |

鋼橋の設計・製作から維持管理まで幅広く携わり、特に鋼橋の疲労損傷対策において顕著な業績を残した。具体的には疲労亀裂の原因究明や補修技術の開発などにより、首都高速道路の安全性確保、大規模修繕の事業策定に貢献した。さらには、土木鋼構造診断士資格制度の運営、国土交通大学校の道路保全研修を通じて、維持管理に携わる全国の技術者育成に寄与してきた。 |  |

| ⑦ 中田 雅博(なかた まさひろ) | ⑧ 横田 聖哉(よこた せいや) | ||

| 高速道路トンネルの設計・施工・維持管理の広範囲に及ぶ研究・技術開発と技術基準の策定に携わり,トンネル建設・保全の生産性向上および耐久性の向上に大いに貢献した。さらには大学や国土交通大学校等の技術講演会や研修を通じて、現場技術者の技術力向上・育成に広く貢献してきた。 |  |

高速道路の土構造物に関する技術開発や建設・維持管理に携わり、耐震設計の基準化や災害復旧に尽力。その豊富で実践的な経験と知識によりインフラメンテナンスの高度化、効率化に大きく寄与したほか、現地の高度な技術的課題に対しても幅広く助言や指導を行い、技術者育成・技術伝承に大きく貢献してきた。 |

|

| ⑨ 吉田 好孝(よしだ よしたか) | |||

| 本州四国連絡橋公団でのハンガーロープ交換や薄層舗装の導入、東京湾横断道路での渦励振対策に関する研究に精力的に取り組み成果の展開を進めたほか、マレーシアでの技術指導など国内外での橋梁メンテナンスに多大な貢献をした。さらには、橋梁定期点検要領に基づく研修会の講師や論文発表、書籍出版を通じて、技術者の育成、技術の普及に大いに寄与した。 |  |

||

インフラメンテナンス 優秀論文賞

インフラメンテナンス実践研究論文集は、インフラのメンテナンスを実践した国内外の事例を集め、広く公表、周知することを目的としている。すなわち、メンテナンスの現場で具体的に実践された手法や取り入れられた仕組みに創意工夫がみられ、今後のインフラメンテナンスの技術の進展や実務上の展開が期待される有用な論文を募集した。

また、論文の査読及び表彰論文の選考にあたっては、実践的な内容で実装による効果や将来性の進展が期待できる論文、特色のある内容で将来の進展につながる考察がなされた論文を重視した。

以上のことから、登載される論文は、いずれも社会で取り組まれた実践的な活動内容であり、将来の進展が期待される研究であることから、今回、その実践研究論文の中から、特に優秀と認められる論文を選考し、「優秀論文賞」として表彰することとした。

| ①中小河川に架かる橋梁を対象とした効率的な定期点検への取り組み(第一著者:後藤 幹尚(ごとう みきなお)(大田区都市基盤整備部)) 中小河川に架かる橋梁に対して、空中ドローンと画像診断サービスの導入による効率化を検討するとともに、新技術導入の課題や対応策を示している。実務を踏まえた有用なデータ分析と効果評価が示されており、今後の維持管理の効率化に向けて価値の高い論文である。 |

②橋梁定期点検の義務化をチャンスと捉えた定期点検実務のスパイラルアップとコスト縮減 (第一著者:木下 義昭(きのした よしあき)(玉名市役所建設部)) 本論文は、これまでの定期点検における課題を明確にした上で、それに対する適切な点検方法を模索・検討し、実践を通じてポジティブな変化を促進するアプローチを提案している。さらに、財源不足を抱える市町村に対して、点検の質とコスト縮減を両立させる具体的な事例を示しており、価値の高い論文である。 |

| ③空港舗装動態観測への干渉SAR解析等の新技術導入の可能性及び具体の方策の検討 (第一著者:山田 凱登(やまだ がいと)((一法)沿岸技術研究センター)) 本論文は、空間的・時間的制約の下で完結させる必要のある空港舗装動態観測について、リモートセンシング技術によるDXの推進を図るため、干渉SAR(Synthetic Aperture Radar:合成開口レーダ)解析に着目し、その適用にあたっての具体的な方法と手順および精度管理の考え方を提案した新規性および有用性の高いものとなっている。空港舗装動態観測の時間短縮および省人化につながる貴重な知見が述べられており、限られた条件下で実施する空港舗装維持管理業務の効率化ならびに働き方改革の促進に貢献するものといえる。 |

④動ひずみ計測による疲労き裂の発生原因推定とLPWAを活用した対策効果の検証 (第一著者:三森 章太(みつもり しょうた)(首都高技術㈱)) 報告事例の少ない、鋼橋の耐震連結装置の取り付け部に発生した疲労き裂について、その概要と計測データから明らかになった原因が丁寧に分かりやすく記述されている。また、簡易で実用的なモニタリング手法も提案されており、今後の鋼橋の維持管理において有用かつ実践的な知見を与える価値の高い論文である。 |

| ⑤地方公共団体における橋梁の新しい再評価方法の有効性・実用性に関する検討 (第一著者:齋藤 和也(さいとう かずや)(㈱IHI)) 本論文は、多くの地方公共団体が抱えるリソース(予算・人・技術力)不足を踏まえたうえで、管理橋梁の再評価(健全性区分の見直し等)に資する、「措置優先度値」を用いた新しい評価軸について述べるとともに、再評価の手順や小径コアや載荷試験を用いた詳細検討など、実用的な実践研究の内容について論じており、他の地方公共団体においても参考になる価値の高い論文である。 |

⑥橋梁長寿命化修繕計画における既存橋梁の撤去および継続利用の評価手法に関する検討 (第一著者:尾場瀬 美綺(おばせ みき)(茨城大学)) 本論文は、既存橋梁の撤去および継続利用の判断に役立つ評価手法を提案し、茨城県の既存橋梁データを用いたケーススタディを通じてその妥当性を検証したものである。橋梁の老朽化対策として「撤去または継続利用」という選択肢に潜在ポテンシャル(撤去ポテンシャルと継続利用ポテンシャル)を導入した点は、現場での撤去と継続利用の判断において具体的かつ実用的な手法を示しており、実務において大きな貢献が期待される論文である。. |

| ⑦ゴム引布製起伏堰に用いられるゴム引布の疲労破壊に関する実験的検討 (第一著者:川邉 翔平(かわべ しょうへい)((国研)農業・食品産業技術総合研究機構)) ゴム引布製起伏堰については供用後20年以上経過したものが増えており、老朽化による事故が懸念されている。本論文は実験結果を踏まえてゴム引布の破壊のメカニズムを検討しており、時宜を得た実践的な応用が期待できる価値の高い論文である。 |

⑧超音波法によるウェブ厚推定を利用した PC ポストテンション T 桁橋のグラウト充填調査 (第一著者:大野 健太郎(おおの けんたろう)(東京都立大学)) 長年の課題ともいえるPCグラウト充填状況の非破壊調査方法について、縦波多重反射周波数から推定したウェブ厚と設計上のウェブ厚との誤差率を判断指標とするという新しい推定方法を工夫して採用し、精度の良い測定結果が得られており、実践研究として今後の普及が期待される価値の高い論文である。 |

| ⑨既設ガードレール支柱の鉄筋コンクリート部材を用いた補強工法の提案 (第一著者:林 和彦(はやし かずひこ)(香川高等専門学校)) 基部が腐食したガードレールの簡易な補強工法について,実験及び解析でその効果が簡潔かつ分かりやすく示されており,今後のガードレール維持管理業務の省力化およびコスト削減が期待される,実践的かつ価値の高い論文である。 |

⑩新幹線構造物の検査の省力化に向けたデータ取得・分類・蓄積に関する研究開発 (第一著者:栗林 健一(くりばやし けんいち)(東日本旅客鉄道㈱ 研究開発センター)) インフラ業界にとって、構造物の老朽化や維持管理の担い手不足といった問題への対応は喫緊の課題であり、ICT活用はその有力な解決策の一つとして、各社で検討が進められている。しかしながら、インフラごとに異なる課題が数多くあり、ICTの導入は容易ではないのが実情である。本論文は、高速鉄道という制約の多いインフラを対象として、インフラメンテナンスにかかる一連の業務におけるICTの活用、および個々のICTの導入事例における苦労やその解決策について仔細に述べられており、鉄道会社に限らず、インフラメンテナンスに携わる多くの人に示唆を与えるものである。 |

お問い合わせ

(公社)土木学会 研究事業課 飯野

TEL 03-3355-3559 FAX 03-5379-0125

E-mail: minoru@jsce.or.jp